皮肤像牛皮纸一样硬

皮肤像牛皮纸一样硬?在很多人的认识当中,“小毛病靠药物,大病靠手术”、“病得严重都得手术治疗”、“药物治不好的病肯定还有开刀的办法”。

这种想法对吗?肯定是不全面的。

此外,现代医学的治疗也不仅仅局限为药物和“开刀”(外科手术)。

还有一些其他的方式方法。

如介入治疗、放射治疗等等。

疾病根据不同的发病的机制和特点,也决定了其并非都需要手术治疗,甚至是有些疾病无法进行手术治疗。

还有的疾病,手术不是为了治愈疾病本身,而是为了挽救生命进行的抢救性措施,是严重疾病最后用来保命的“没有办法的办法”,开刀的目的只有一个,即“保命”,对于治愈疾病本身却没有太大的帮助。

就像是脑血管堵塞导致的脑梗塞/脑梗死。

而治疗这类疾病的关键在于预防血管堵塞,也就是说,在血管没有堵塞之前“做文章”,通过饮食调节、适度锻炼、控制慢性病(如“三高”)等来“未病先防”。

如果真的已经出现了堵塞,就要和病魔抢时间,在脆弱的神经元细胞因为缺血缺氧死亡而大量之前把阻塞的血管再次开通,以求能把损失降到最低。

1.适度体育锻炼可以减少心梗脑梗发生率,医生解读怎么做到“适度”2.高血脂不吃药行不行?医生说:可以,但需要注意以下事项。

这种心情可以理解,因为大家平时的认知中,“重病需要开刀”。

由此,有些概念性的名词就随之发生了变化。

如在很多年前,“手术”就仅仅指“外科手术”,即通过手术刀打开人体局部进行的外科操作,也就是咱们常说的“开刀”。

但是近几十年来,外科的操作已经不仅限于使用手术刀来治疗了,有一种方法叫做“介入治疗”,还有一种叫做“内镜治疗”。

介入治疗。

对于脑血管堵塞的介入治疗。

大家可以通过上文相关科普链接进一步了解,在此不再赘言。

内镜治疗(图片来自网络)内镜治疗。

所谓“内镜”,就是通过带有摄像头的设备通过需要手术部位的约1厘米的小洞进入到人体内部,医生便可以清楚的看到人体内的情况了。

再通过另外两个小孔,把特殊的手术器械放到体内,医生就可以在体外进行操作。

一般情况下,这种手术在仅需要3个左右一厘米大小的小孔就可以完成以往数厘米甚至数十厘米大刀口才能完成的外科手术。

很多情况,仅需要“粗针”穿刺即可,也很少或用到手术刀。

还有一些情况下,医生通过内镜沿着人体的某些生理通道进行手术操作,如沿着胃肠镜进行胃息肉或胆管病变的手术治疗,这种治疗连“小孔”的创伤都避免了。

所以,由上述内容可知,现如今的“手术”和“开刀”已不再是一个概念了。

很多的手术操作已不再需要手术刀来完成了。

甚至是很多的手术操作已不再是外科医生在做了,内科医生同样可以通过介入或内镜来进行手术治疗。

图片来自网络“脑血管堵塞”和手术治疗以往,医生们常常把脑梗塞这类“脑血管堵塞”性疾病称为“内科病”,也就是说,这类疾病主要是以内科治疗为主,外科手术帮助不大。

但是,随着科技的发展,医生们的治疗手段也有了发展,从上文可知,“手术”不仅仅是“开刀”,还有其他方式。

如,脑血管堵塞了,医生可以通过介入手术的方法将堵塞血管的血栓或其他性质的栓子“拉出来”,即取栓治疗。

也可以通过导管,找到堵塞的血管位置,将溶栓药物直接注射到血栓处,即动脉溶栓治疗。

至于具体的内容,感兴趣的朋友可以查看上文相关链接的第三篇,在此不再赘述。

不过,有一点需要强调的是,溶栓/取栓治疗,针对的都是“急性脑梗塞”的“超急性期”,即在脑梗塞初发病的4.5小时内(可以根据CT造影剂灌注成像的结果在此基础上把时间进一步延长,特别是对于取栓治疗)。

至于为什么,详见文首的相关科普。

“脑血管堵塞”和“开刀”至于通过外科手术,即“开刀”的方法治疗脑梗塞又是一种什么样的情况呢?医生们常常用“保命治疗”来描述它。

所以,它是“脑血管病”的重要类型之一。

血管堵了,再通开它是需要恰当时机的,这一点上文也介绍了。

再者,开通血管我们现在既可以通过“输液”(静脉溶栓)也可以通过介入(动脉溶栓/取栓)的方法进行,完全不需要打开脑壳那么大动干戈。

并且很多时候堵塞的血管都在脑子的深部,即使打开脑壳也无法解决堵塞的血管。

因为不可能把脑子划开暴露血管,因为那样的话,很多没有得病的健康脑组织就会被人为的损伤而导致症状的进一步加重。

脑通过脑干在这个孔里与脊髓相连。

而脑又是一个非常柔软的组织器官,有点像是豆腐。

脑壳里面也不是个空腔,也有一些结构,如大脑镰、小脑幕等脑壳内表面的类似于牛皮纸的硬脑膜向颅腔内的反折,卡在左右两个大脑半球和大脑、小脑之间,起到一定的分隔、固定的作用。

这也有点像核桃,核桃里的也有果壳部分的反折以卡住核桃仁。

图片来自网络当脑血管局部堵塞的时候,缺血的脑组织就会在短时间内肿起来,类似于我们的手指,你要是拿个橡皮筋把手指扎紧,会怎样?变红-变紫-肿胀-烂掉。

对于更加柔软的脑组织,缺血后更容易引起水肿,肿胀起来的脑组织是挤不过坚硬的脑壳和硬脑膜的,那么就会“欺软怕硬”的往好挤的地方挤压,即挤压相邻的脑组织。

结果就是,缺血的脑组织没有了作用,周围的脑组织因为被挤压而失去作用。

这些液体不仅存在于脑室里。

这一循环系统对于脑部和脊髓的正常运转也是必不可少的。

为了“救命”,为了不让水肿起来的病变脑组织引起脑疝,医生们会首先使用一些药物给脑组织“脱水”,但是药物不是万能的,在梗塞面积较小时,可能都不需要药物脱水,在梗塞面积中等且位置远离脑干等重要结构时,脱水剂即可达到控制水肿给脑壳内减压的作用。

如果梗塞面积较大或邻近脑干等重要结构,脱水药物也无法控制颅内压力的时候呢?医生当然也不能坐视不管,就要启动“保命”疗法——部分颅骨切除和硬脑膜切开减压术或脑室引流术。

即脑壳通过外科手术的方式切除一部分并将脑表面的硬脑膜局部切开,以让肿胀的脑组织通过切口向外膨胀而不至于向下挤压脑干。

以此在一定程度上避免脑疝形成。

有人曾尝试将已梗塞的部分脑组织一并切除以留出更多的空间,但是目前大部分脑科医生并不推荐这种做法。

此外,还有一种治疗,叫做“脑室引流术”,即当脑组织水肿明显,将脑室系统特别是脑室系统联通循环管道压迫的情况下,会造成脑脊液的循环障碍,造成脑积水,此时将会进一步升高脑压造成危险。

而脑室引流术,就是通过外科手术方法将脑室里的脑脊液部分引流出来以降低脑压。

脑梗塞会引起脑水肿,梗塞的范围越大,水肿也就越明显,引起脑疝危及生命的可能性也越大。

而临近脑干,如小脑较大面积的梗塞就容易导致脑疝,因为小脑就“趴”在脑干的上方,后边是后脑勺的坚硬脑壳,上边是小脑幕,一旦肿起来辗转腾挪的空间就非常有限,很容易向前下方压迫脑干引起危险。

有人可能会有疑问,年轻也是罪?归根到底还是因为“空间”二字。

年轻人脑组织较为“饱满”,没有老年人常常存在的“脑萎缩”,脑壳内的空间较小,一旦脑水肿,肿胀起来的脑组织挤压的“安全空间”就小,就容易造成危险。

有研究显示发热或血常规提示白细胞升高(‘血象高’)提示脑梗塞预后不良。

【备注】①上述各种情况的最重要的因素就是第1条,梗塞面积大或位置重要。

因为后边各种因素都是建立在大面积脑梗塞的基础上的,若是梗塞灶本身很小,它再水肿能肿到哪去?更不需要去“开刀”。

②“脑疝”不是脑梗塞导致死亡的唯一原因,如果梗塞直接就在脑干生命中枢上,不要谁来压它也会直接危及生命。

③研究认为,脑梗塞后的脑水肿的高峰期多出现于发病后的24-72小时,此后维持5-10天不等,所以这个时期又被称为脑梗塞“急性期”,老百姓称之为“危险期”。

如果任其发展,这种情况的死亡率高达78%。

除了术中可能会问题之外,术后还可能出现感染、脑积水、癫痫发作、皮瓣凹陷综合征等多种情况。

体征。

如瞳孔异常、肢体瘫痪完全、多种病理性体征出现等等。

辅助检查。

主要是通过CT或磁共振等检查,特别是磁共振,在发病早期即可发现梗塞部位和病变范围。

对于脑梗塞“手术治疗”不仅仅局限于“开刀”。

还可以通过介入手术(动脉溶栓/取栓)的方法来达到“微创治疗”。

但是这种治疗方法仅仅限于脑梗塞的超早期。

对于脑梗塞的外科手术疗法,即“开刀治疗”。

可以说是“救命治疗”而不是“对因治疗”。

如果您还有关于脑梗塞或“脑血管堵塞”的相关问题,敬请留言。

-

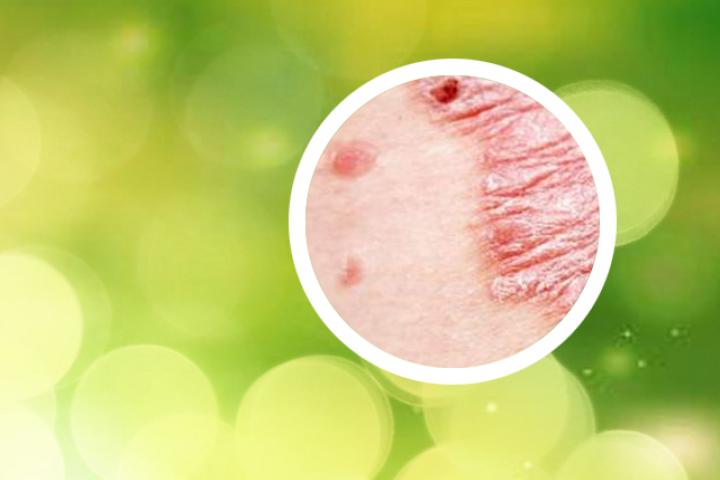

问为什么我的寻常银屑病的旧疹消退后又会有新疹出现

答可以告诉您,寻常银屑病是一种慢性、复发性的皮肤病。其旧疹消退后新疹出现的原因是由于免疫系统失调,导致皮肤细胞的过度生长和角质过度堆积。在治疗中,我们通常采用药物治疗来减轻症状和控制疾病的进展。例如,使用局部外

-

问银屑病晒太阳需要裸晒吗

答建议银屑病患者可以适量晒太阳,但不需要裸晒。裸晒有可能导致日光皮炎和其他皮肤问题。建议在早晨或傍晚时分,在医生指导下选用适合的防晒霜,控制晒太阳的时间,避免中午时段。

-

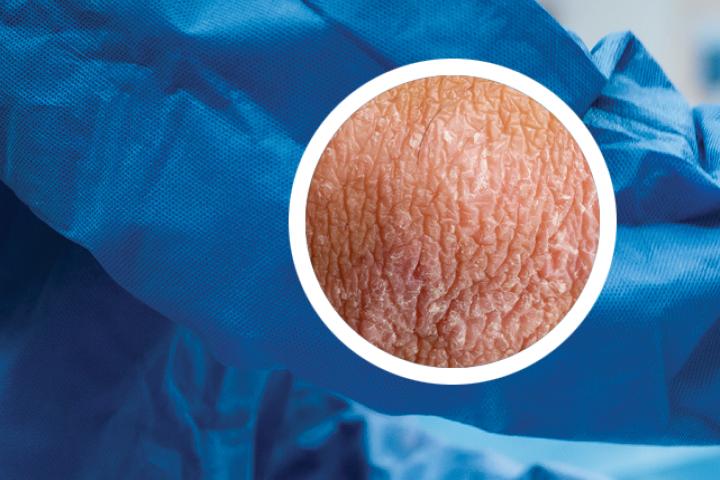

问手心银屑病能否完全治愈

答手心银屑病是一种慢性自身免疫性疾病,目前尚无根治方法。但通过积极的药物治疗,患者可以控制症状并延缓病情进展。此外,保持手部干燥、避免受伤、减少压力等生活方式改变也有助于改善症状。与专业医生密切合作,并坚持治疗

-

问男的银屑病影响怀孕吗

答对于男性患者而言,银屑病不会直接影响怀孕。然而,如果在治疗过程中有使用免疫抑制剂等药物,则需咨询医生以了解是否会影响生育能力。同时,银屑病的症状可能对心理状态、性生活等方面产生负面影响,建议寻求专业支持以维护身

-

问银屑病的破损皮肤接触会传染吗

答告诉你,银屑病不是一种传染性疾病,不会通过接触传播给他人。其实,银屑病是一种自身免疫性疾病,与遗传、免疫系统异常等因素有关。即使接触破损的皮肤,也不会导致他人患上银屑病。不过,为了避免继发感染,建议你保持良好的个人

当前位置:

当前位置: